Дилемма самоходки: открытая или закрытая рубка?

Производство модернизированных СУ-76 началось в мае 1943 года. И их основным внешним отличием являлась открытая боевая рубка. Причём встречаются суждения, что экипажи самоходок на фронте самостоятельно демонтировали крыши машин. В действительности всё было несколько иначе.

Машина испытывала перегрузку шасси, потому крышу с неё решили убрать (вместе с частью кормового и бортовых листов). Боевая масса СУ-76М снизилась, самоходки отправили в войска, но вскоре, как отмечает историк Ю. И. Пашолок: «Пошли жалобы… «Нужна крыша!». ...Сверху летят пули и осколки снарядов. Мало того, иногда жалобами дело не ограничивалось. Некоторые самоходные артиллерийские полки самовольно делали импровизированные крыши. Масса возрастала, но жить хотелось всем». Для решения проблемы требовалось унифицированное решение, а не десятки его кустарных вариантов.

Сначала разработкой крыши занялся Горьковский автозавод им. Молотова. Конструкторы закрыли рубку металлом и установили сверху перископические приборы наблюдения. Загазованность боевого отделения не превышала норму, однако стрельбу на испытаниях приходилось вести с открытым кормовым люком. В бою это было бы опасно для экипажа. При закрытом люке находиться в машине можно было лишь при заглушённом моторе, что также ставило экипаж под угрозу. Со временем работы над решением проблемы на ГАЗе были приостановлены. Их продолжил завод № 40 Наркомата среднего машиностроения в Мытищах.

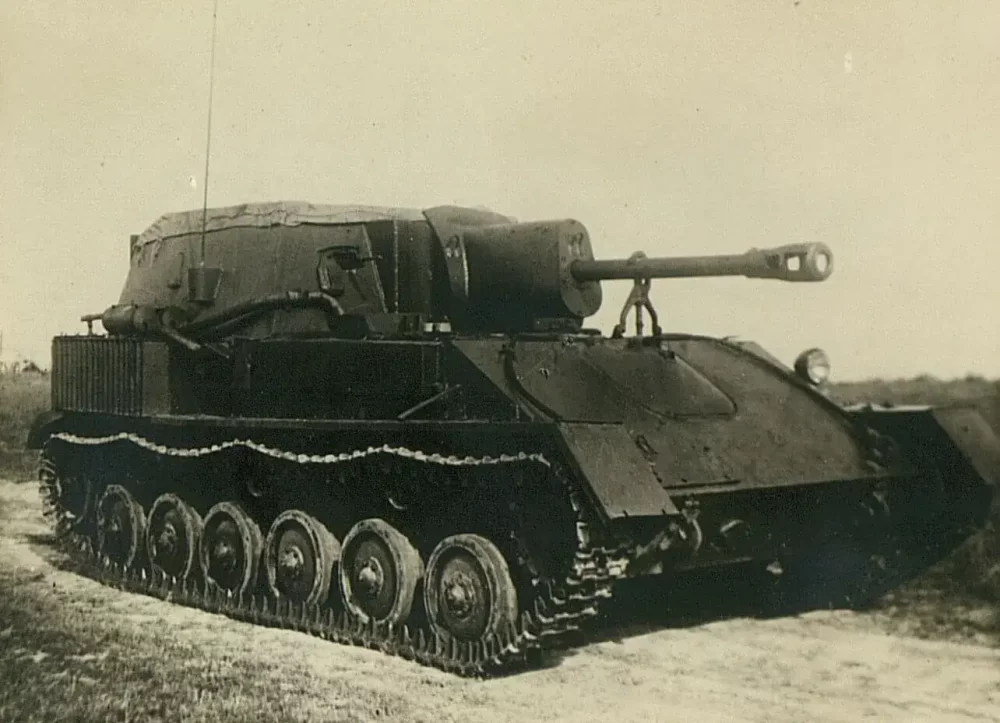

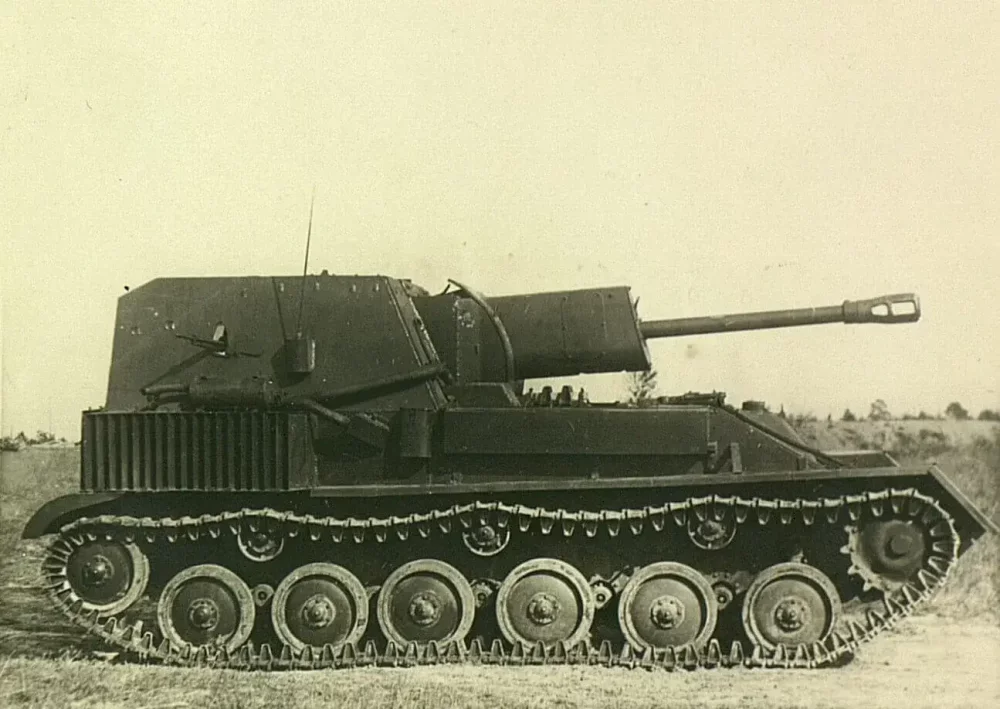

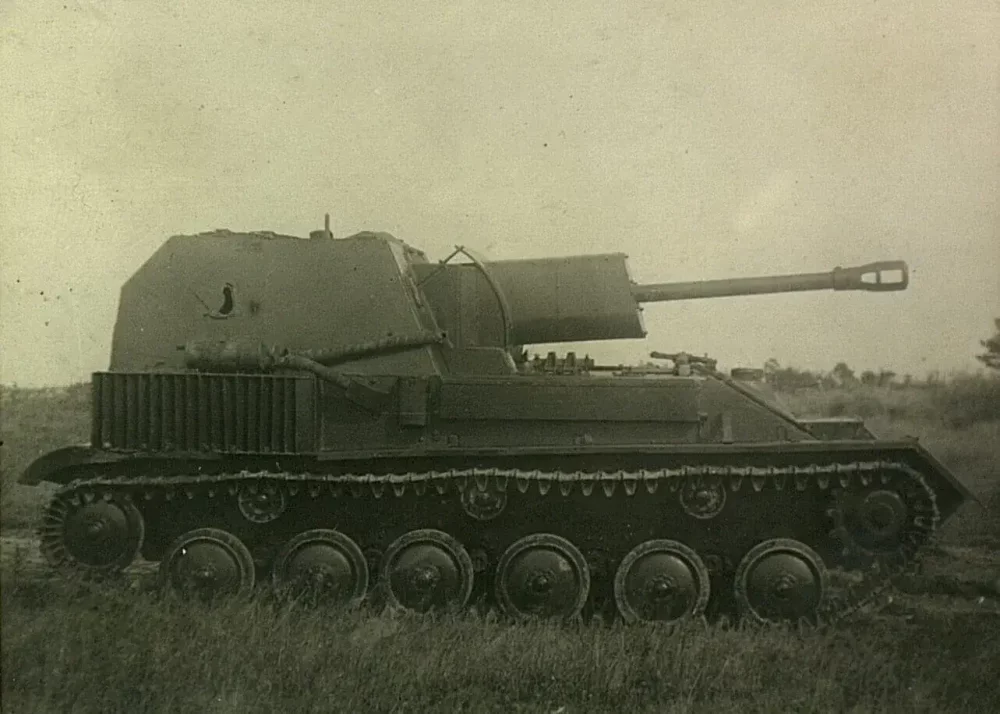

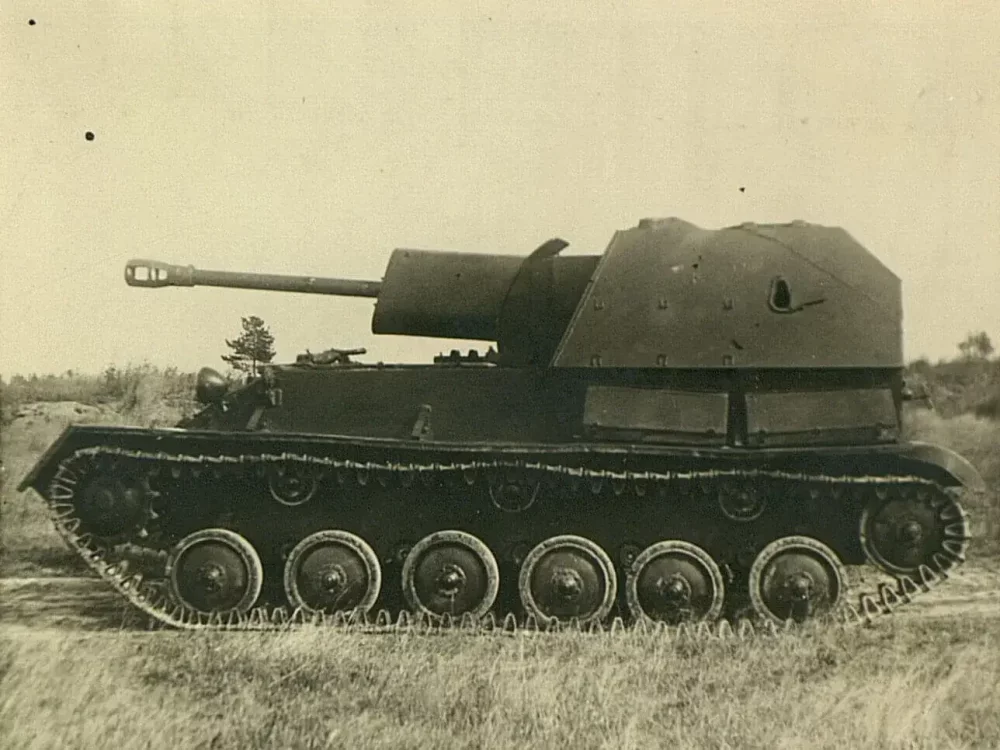

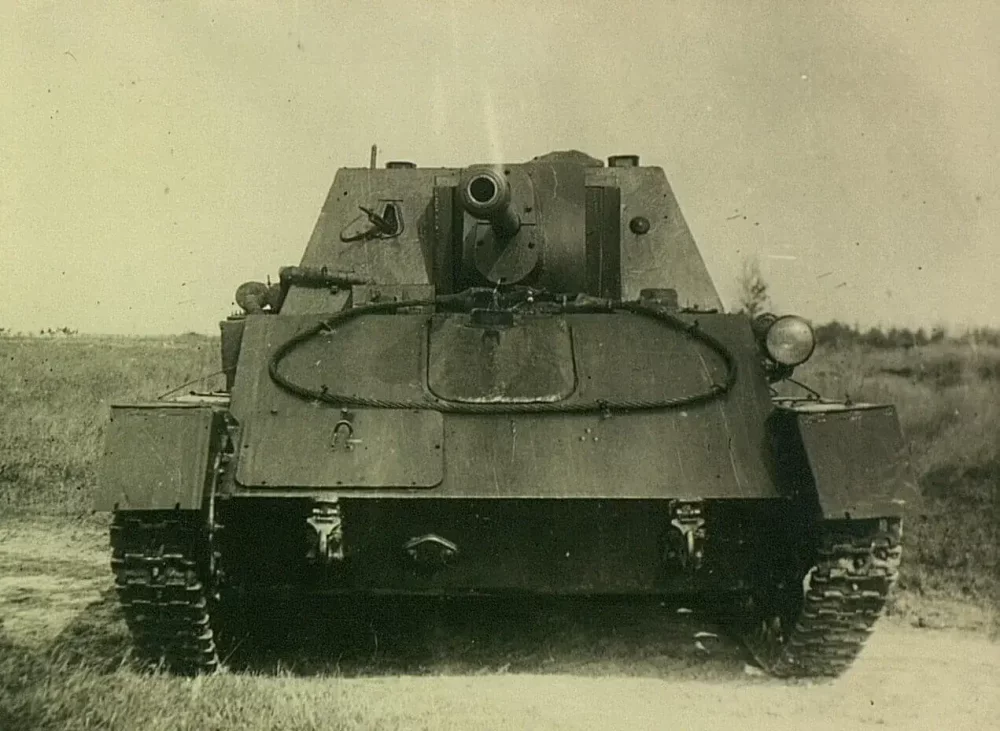

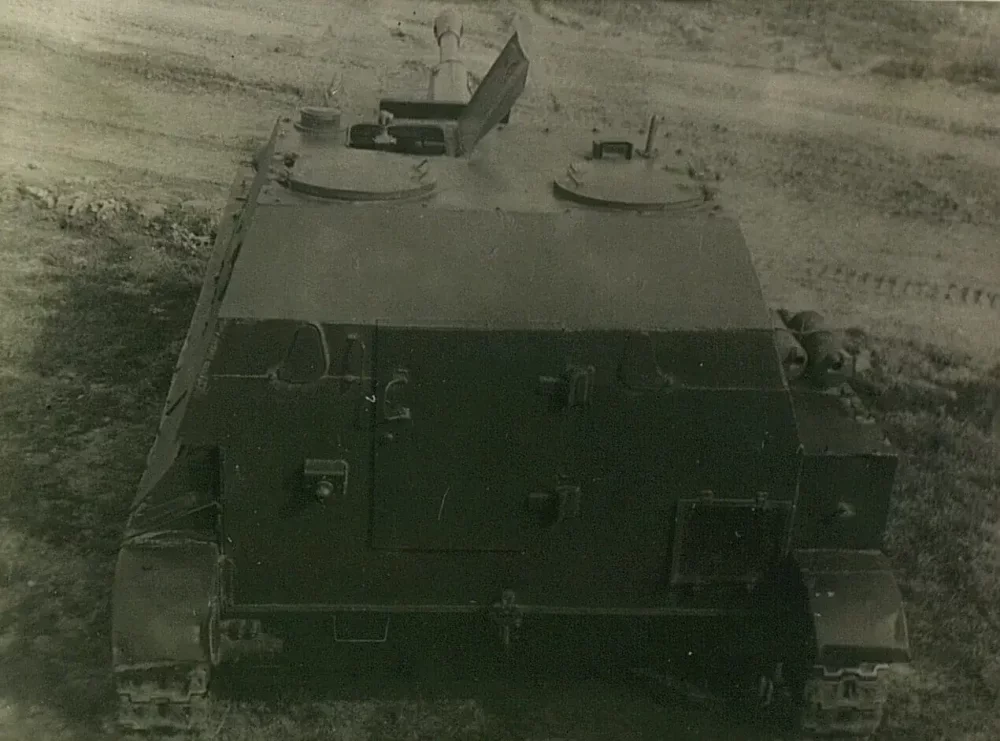

По распоряжению заместителя начальника Главного Бронетанкового Управления Красной Армии от 11 сентября 1944 года Научно-испытательным бронетанковым полигоном были проведены испытания двух образцов СУ-76М, изготовленных заводом № 40.

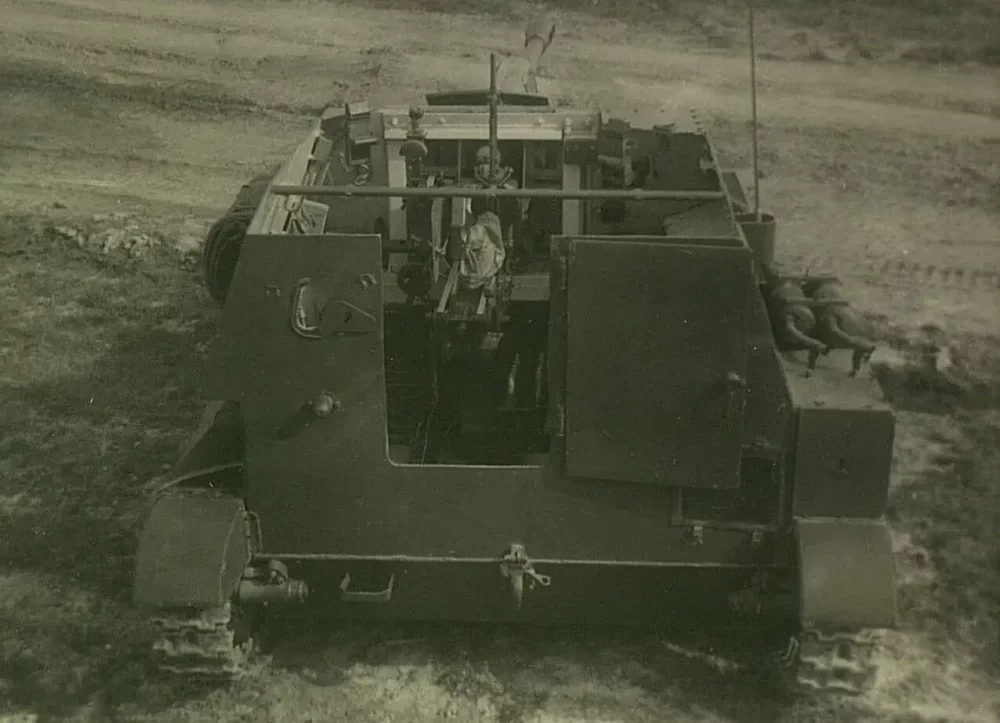

У одной из этих машин имелось открытое боевое отделение, а у другой – боевая рубка закрытого типа, при этом обе самоходки отличались от серийно выпускавшихся.

На самоходке с открытым боевым отделением были увеличены кормовой бронелист (по высоте) и дверца отделения, закрыты углы бортовых листов. Форму отверстий (амбразур) в бортовых листах изменили, добавив две амбразуры в кормовом листе. Через них можно было вести стрельбу из пулемёта ДТ. Кстати, для этого к штатному «Дегтярёву» добавили несколько деталей. Пулемёт разместили на левом бортовом листе боевого отделения, закрепив на скобы (по-походному). На правом бортовом листе расположили боеукладку к пулемёту из 8 магазинов. Укладку для магазинов ППШ уменьшили с 15 до 12 штук.

У машины с закрытым боевым отделением в крыше толщиной 4 мм было предусмотрено три люка: два для выхода экипажа, и ещё один – для панорамы. Также имелась пара зеркальных смотровых приборов и прибор «Перископ-разведчик». В кормовом листе сделали дверцу, сняли передний смотровой прибор командира, заменив его амбразурой для пулемётной стрельбы, и добавили ещё ряд изменений, как на первой СУ-76М

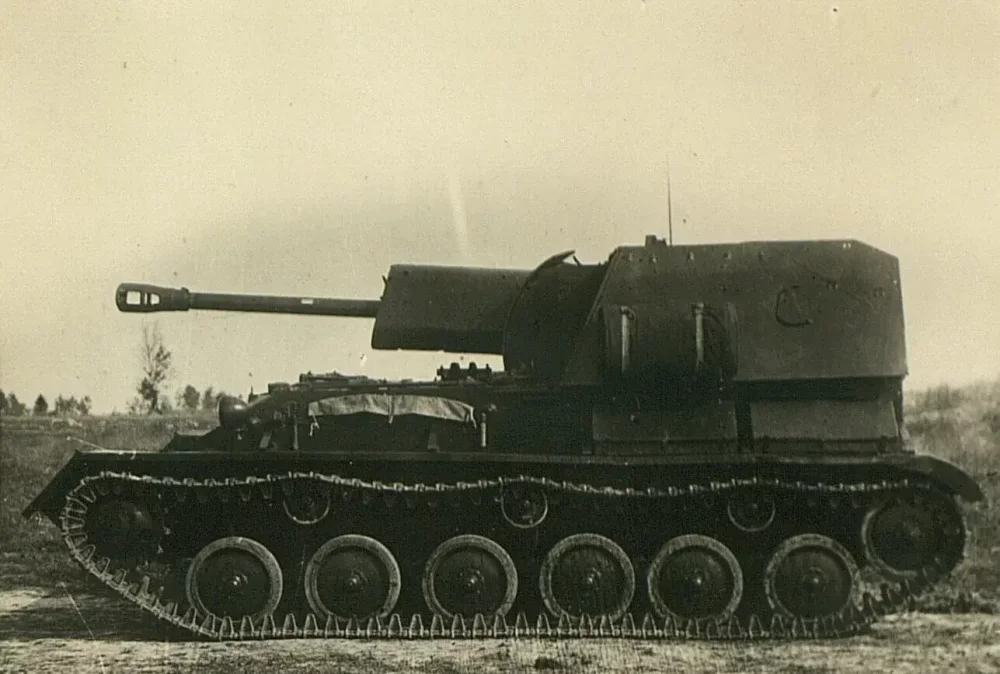

Оценить предложенные заводом конструктивные изменения планировалось в ходе испытаний. Необходимо было выяснить степень концентрации угарного газа в боевом отделении, а также определить, насколько удобна и эффективна стрельба из пулемёта ДТ через амбразуры.

Было установлено, что при стрельбе из пушки концентрация окиси углерода в машине с закрытым боевым отделением превышает предельно допустимую (после 15 выстрелов у расчёта наблюдались признаки отравления угарным газом). А вот экипаж самоходки с открытым боевым отделением подобных проблем не испытывал. К тому же обзор из СУ-76М с закрытым боевым отделением сочли недостаточным. В итоге НИБТ Полигон не рекомендовал закрытое боевое отделение для эксплуатации СУ-76М.

Несколько слов о важности пулемётов

Артиллеристы-самоходчики порой нелестно отзывались о СУ-76, сравнивая его с «Фердинандом» из-за схожести формы корпуса и рубок машин. Однако действительно общим между этими машинами было отсутствие пулемётного вооружения. Иначе говоря, неспособность отсекать пулемётным огнём вражескую пехоту. Для самоходки такая уязвимость могла оказаться фатальной. Об этом свидетельствуют различные боевые эпизоды, например:

«В районе Раттен с дистанции 50 метров противник поджёг СУ-76 из «фаустпатрона» лишь потому, что самоходные установки действовали самостоятельно, без пехоты. Хотя на каждом орудии имеется трофейный пулемёт, что облегчает самоходным установкам ведение самостоятельного боя с пехотой, в силу малочисленности экипажа это оказалось недостаточным. Поэтому во всех видах боя, а также на марше необходимо закреплять за каждой установкой

2–3 автоматчика».

«Штатный «Дегтярёв» в версии ДТ в итоге на СУ-76 всё-таки появился — отмечает историк А. Уланов. – К сожалению, все упоминания о нём в документах частей относятся уже к послевоенному периоду; до Берлина и Праги самоходки дошли без пулемёта».

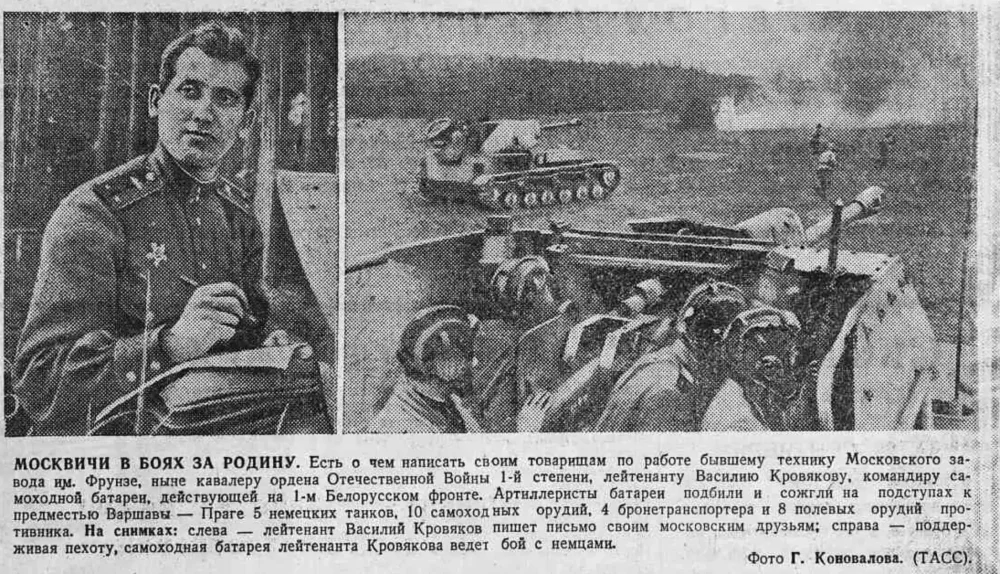

В целом, роль СУ-76М на поле боя определялась командованием артиллерии армии или фронта исходя из местных условий. Как правило, самоходки должны были действовать в составе батарей и полков, а не разрозненно, поддерживая пехоту в наступлении и обороне. Особо подчёркивалось, что СУ-76М не танк, а орудие, и поэтому действует, не выходя вперёд из боевых порядков пехоты. При отступлении противника батарея самоходок, как и обычные орудия сопровождения пехоты, «стремительно выдвигается вперёд, поражая противника огнём с близких дистанций, и преследуют его огнём и ходом. Пехота должна не отставать от своей самоходной артиллерии и также стремительно продвигаться за ней».

В ходе наступательного боя самоходной артиллерии рекомендовалось двигаться за танками (на удалении 400-500 метров), чтобы иметь возможность маневрировать и вести огонь. Выступая в роли машин поддержки, СУ-76 необходимо было находиться за боевыми порядками пехоты (на удалении 200 метров) или непосредственно в боевых порядках стрелковых подразделений.

Хотя на практике, особенно на первоначальном этапе использования лёгких САУ, эти требования зачастую не выполнялись из-за коллизий управления. Дело в том, что организационно самоходные части входили в состав танковых войск и в бою подчинялись приказам вышестоящих общевойсковых командиров, которые не знали специфику применения САУ.

Наглядный пример — боевые действия 1513-го самоходного артиллерийского полка (САП) в районе озера Балатон (Венгрия) в марте 1945 года. Полк был сформирован в январе 1945 г. на основании Приказа ВКГ № 0047 от 18 декабря 1944 г. Командовал им полковник В. С. Шоничев. Полк входил в 37-го гвардейского стрелкового корпуса 9-й гвардейской армии 2-го, а затем —

3-го Украинского фронта. На момент выступления на фронт в состав полка входили:

- 25 САУ СУ-76М,

- 2 бронеавтомобиля БА-64,

- 37 автомашин.

Хронология событий:

- 16 марта 1945 г. в 5:00 полк вышел с исходных позиций на первый огневой рубеж.

- В 9:00 командиры батарей получили задачу на наступление с целью поддержать атаку 99-й гвардейской стрелковой дивизии на участке Барбола – Дьюла с ближайшей задачей овладеть высотой 186.0, 167.0, развивая наступление на город Моха.

- В 15:30 после окончания артподготовки полк перешёл в наступление в боевом порядке «линия». Наступление проводилось в составе 3-х батарей, одна батарея была выведена в резерв. Личный состав полка, проявляя мужество и героизм, вёл огонь прямой наводкой по танкам, ДЗОТам, противотанковым пушкам, мешающим продвижению нашей пехоты. Командир батареи старший лейтенант Н. И. Кулешин сопровождал атаку стрелкового батальона. Его машина была подбита и загорелась. Будучи легко ранен, он пересел на вторую машину и продолжал руководить боем до выполнения батареей задачи.

- Противник силой 7 танков и 3 БТР с двумя ротами пехоты перешёл в контратаку.

- Находившиеся в засаде СУ-76М лейтенанта Павлюка, младших лейтенантов Дубока и Топыкина отбили эту контратаку, уничтожив 3 танка, 2 БТР и до взвода автоматчиков.

- 19 марта в районе хутора Чар 20 танков типа «Тигр» и более двух батальонов пехоты перешли в контратаку. Бой длился 10 часов. В этом бою отличился экипаж младшего лейтенанта Мартыненко. Он, будучи тяжело раненым, продолжал сражаться. Экипаж младшего лейтенанта Иванникова, умело маневрируя на огневом рубеже, вёл огонь прямой наводкой и сумел заклинить башню одного «Тигра». В его самоходке был разбит прицел, но он не прекращал вести огонь, наводя на цель через канал ствола. Экипаж самоходки лейтенанта Павлюка ворвался в населённый пункт, обороняемый 50 гитлеровцами, и удерживал его на протяжении 4 часов, до подхода своей пехоты. Расход боеприпасов в сутки составлял один боекомплект (90 снарядов).

Всего в боях с 16 по 24 марта полк потерял 21 самоходную установку, 3 колесных машины. Убито 5 офицеров, сержантов и рядовых – 17 человек. Ранено 13 офицеров и 17 сержантов и рядовых.

За это время уничтожено у противника: танков и САУ – 17 штук, БТР – 23 единицы, 39 автомашин, 17 мотоциклов, 52 противотанковых пушки, станковых и ручных пулемётов – 68 штук, 9 миномётных батарей, разбит 21 ДЗОТ, и уничтожено до 750 вражеских солдат и офицеров.

13 танков и САУ, 8 бронетранспортёров, 29 автомашин и т. д. стали трофеями советских войск.

Бок о бок с пехотой

Таким образом, САУ отработали в бою безотказно. Не было ни одного случая поломки или аварии по вине экипажей или заводского дефекта машин. В результате был сделан вывод о том, что причинами больших потерь матчасти являлись:

- большая насыщенность частка противотанковыми средствами противника;

- нахождение самоходок непосредственно в боевых порядках пехоты, что позволило противнику вести по ним огонь прямой наводкой.

Борьба СУ-76М против танков противника типа «Тигр» на дистанциях от 700 м и дальше была признана неэффективной. Было определено, что самоходный полк целесообразно использовать только в качестве подвижного противотанкового резерва или для сопровождения пехоты

(при этом самоходки должны находиться в 500-700 метрах за её боевыми порядками).

Всё это — сухие строки боевого документа. Но сохранились и яркие, драматичные воспоминания радиста штаба полка сержанта В. К. Шешукова:

«…Для многих это был первый бой. 25 СУ-76М должны были идти в 400-х метрах за рядами пехоты, а шли «по танковому», впереди. В бой был отправлен весь полк в полном составе. Но когда бой начался, командование осознало ошибку. Нужно было срочно вернуть хотя бы одну батарею в резерв. Но начальник связи не научил экипажи пользоваться кодовой таблицей и поэтому нельзя было передать сообщение в нормальном положенном виде. Я кричу в трубку, вызывая командира батареи: «Кулешин, возвращайтесь!». Кулешин: «Я вас не понимаю». Я снова прокричал в радиотрубку: «Кулешин, вернитесь на исходную. Кулешин: «А зачем?». Связь становилась всё хуже... Я: «В резерв!». Кулешин: «Я вас понял». И снова я: «И передайте всем остальным, чтобы возвращались». В батарее было 8 линейных САУ и 1 — командирская. Их необходимо было сохранить… Задачу полка все оставшиеся дни войны выполняли сохранившиеся самоходки».

Участие 1513-го полка всего в нескольких эпизодах боевых действий не нашло отражения в монографиях по истории Балатонской операции и боевому применению САУ СУ-76М, но является очень наглядным.

В тоже время грамотное руководство и знание особенностей матчасти позволяли САУ добиваться значительных успехов практически без потерь.

В начале марта 1945 года батарея СУ-76М под командованием старшего лейтенанта В. Д. Серых из 864-го Бургасского ордена Суворова САП была поднята по тревоге и выведена на передний край советских войск западнее города Капошвар (там же, в Венгрии) в трёх километрах от железнодорожной станции Надьбайом.

Батарея была передана стрелковому полку, оборонявшему безымянную высоту на опушке леса, где проходила железная дорога. С помощью пехоты за ночь были отрыты по два капонира на каждую самоходную установку. Рано утром 7 марта противник перешёл в наступление с целью захвата высоты, которую обороняли наши войска. В атаке участвовало около 40 танков и до полка пехоты. Советские самоходчики, умело маскируясь на местности и маневрируя от одного капонира к другому, вели прицельный огонь. Им удалось отбить первую атаку пехоты и танков противника. Батарея старшего лейтенанта Серых уничтожила 3 танка, 6 противотанковых орудий, 3 ручных пулемёта, 2 миномета, одно противотанковое ружьё и до 70 солдат и офицеров противника. Немцы отступили, но через несколько часов вновь атаковали позиции войск Красной Армии. Однако и эта атака была успешно отбита.

Бой у станции Надьбайом продолжался с небольшими перерывами два дня и две ночи. На третий день советские войска, получив подкрепление, уже сами атаковали немцев, выбили их со станции, овладели железнодорожным узлом и начали преследование. В результате трёхдневных совместных боёв с пехотой было уничтожено 15 и подбито около 10 танков, а также большое количество пехоты противника.

Более того, есть примеры удачного использования лёгких самоходных орудий против танков.

14 января 1945 года четыре СУ-76М из состава 1897-го САП в ходе боя в окрестностях населённого пункта Лерцегхалат, находясь в засаде за железнодорожной насыпью, подпустили на дистанцию 250-300 метров девять немецких танков PzKpfw V Panther. В результате стрельбой по бортам самоходки сожгли 6 машин и 3 подбили.

За неимением пулемётов, в ходе войны в Европе экипажи иногда сами запасались оружием, что спасало их жизни. Так, командир одной из СУ-76М 536-го отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона лейтенант Рак обзавелся двумя трофейными немецкими пулемётами. В ходе эксплуатации из двух пулёметов пришлось собрать один, зато — работающий без осечек. А затем, в Берлине, уже близ Рейхстага, стрельбой из этого MG 34 удалось остановить самоходную мину-танкетку «Голиаф». К слову, такая же дистанционно управляемая танкетка уничтожила СУ-76М, шедшую впереди машины Рака.

Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский вспоминал: «...Особенно полюбились солдатам самоходные артиллерийские установки СУ-76. Эти лёгкие подвижные машины поспевали всюду, чтобы своим огнем и гусеницами поддержать, выручить пехоту, а пехотинцы, в свою очередь, готовы были грудью заслонить их от огня вражеских бронебойщиков и фаустников...».

Таким образом, «коломбины» СУ-76М могут совершенно заслуженно считаться одними из машин Победы.

.webp.9af2f945f5c17ebb3fa1d1f47e1aa71f.webp.721409e31dea2af04c566a890f92779c.webp)

.thumb.webp.9915890d8d20a5b07ada51c1b6b6f279.webp)

0 Комментариев

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет